Das Europäische CO2-Grenzausgleichssystem

Home Das Europäische CO2-Grenzausgleichssystem

Als zentraler Bestandteil des europäischen Green-Deal-Rahmens zur Reduzierung der Netto-Treibhausgasemissionen um mindestens 55 % bis 2030 und zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 ist das CO2-Grenzausgleichssystem eines der Instrumente, welche die EU einführt, um die negativen Umweltauswirkungen von Gütern, die in die EU eingeführt werden, zu überwachen und letztlich zu reduzieren.

Förderung von nachhaltigen Investitionen

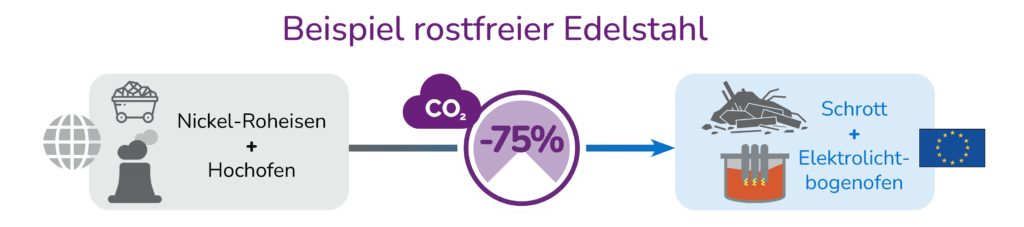

Einfach gesagt: Das CO2-Grenzausgleichssystem betrachtet nicht die Tonnen Erzeugnisse, die auf den EU-Markt gelangen, sondern die Art und Weise ihrer Herstellung. Als Kriterium dienen die Tonnen Kohlenstoffdioxid, welche die Produkte über ihre Lieferkette hinweg verursachen und die gleichsam nach Europa eingeführt werden. Der Preis für diese importierten Emissionen orientiert sich also am CO2-Fußabdruck der Produkte.

Die europäische Industrie unterliegt einer derartigen Verpflichtung bereits seit 2005, als das Pilotprojekt des EU-Emissionshandelssystems (Emission Trading System, ETS) gestartet wurde. Das CO2-Grenzausgleichssystemt ist das Gegenstück zum Emissionshandel für ausländische Waren. Die betroffenen Sektoren sind Eisen und Stahl, Zement, Aluminium, Düngemittel und Elektrizität. Es sind die gleichen wie beim EU-internen Emissionshandelssystems. Ferner gehört dazu Wasserstoff, für den ein großer Investitionsbedarf besteht.

Daher zielt das CO2-Grenzausgleichssystem darauf ab, die Dekarbonisierung der Schlüsselsektoren mit den größten negativen Auswirkungen auf das Klima auch im Ausland anzustoßen und zu fördern, indem der Zugang zum EU-Markt an nachhaltige Produktionsverfahren gekoppelt wird. Diejenigen Exporteure, die im Gemeinsamen Markt tätig sein wollen, erhalten einen Anreiz, nachhaltige Verfahren zu bevorzugen. Importeure wiederum werden wie jedes andere in der EU tätige Unternehmen gehalten sein, ihre Lieferkette im Hinblick auf den CO2-Fußabdruck zu überwachen, diesen zu melden und zu verbessern.

Die europäische Industrie in Europa halten

Indem die Kommission einheitliche CO2-Preise für einheimische und importierte Waren sicherstellt, will sie gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen und so verhindern, dass Industrien aus der EU in Regionen mit niedrigeren Umweltstandards abwandern. EU-Unternehmen, die jahrzehntelang hohe Beträge in ihre eigene Dekarbonisierung investiert haben, werden nicht einem unfairen Wettbewerb mit umweltverschmutzenden Herstellern ausgesetzt, die keiner vergleichbaren CO2-Bepreisung unterliegen.

Soweit das Geschäft mit der EU für einen Exporteur von Bedeutung ist, dürften die durch das Grenzausgleichssystem geschaffenen Marktbedingungen bei Erwägungen eine Rolle spielen, Produktionsstandorte zu verlagern. Die Nachhaltigkeit der Produktion ist also zentral.

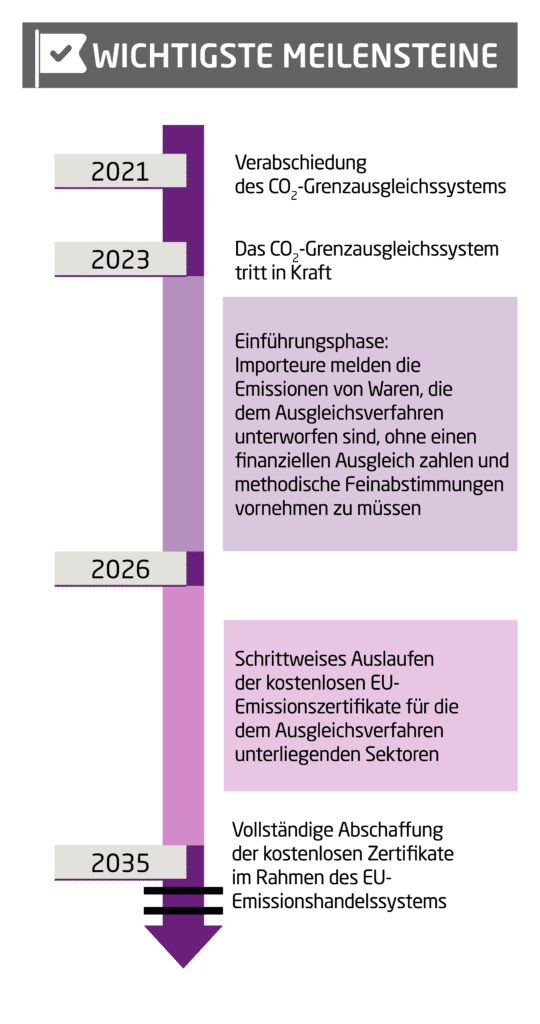

Meilensteine der Umsetzung

In Anbetracht der Neuartigkeit und Komplexität des CO2-Grenzausgleichssystems ist eine zweijährige Übergangsfrist von Oktober 2023 bis Ende 2025 vorgesehen. Damit soll allen privaten und öffentlichen Partnern, ob in der EU ansässig oder nicht, Zeit gegeben werden, zu verstehen, was CBAM für ihr europäisches Geschäftsmodell bedeutet und sich entsprechend anzupassen.

Wie die Kommission erklärt, „müssen die Importeure von Gütern, die in den Anwendungsbereich des Systems fallen, während der Übergangszeit:

- die in ihren Importen enthaltenen (direkten und indirekten) Treibhausgasemissionen melden,

- die entsprechende Anzahl von Emissionszertifikaten einreichen,

- allerdings ohne irgendwelche finanziellen Zahlungen oder Anpassungen vorzunehmen.

Außerdem „wird die schrittweise Einführung des CO2-Grenzausgleichssystems im Laufe der Zeit einen behutsamen, berechenbaren und angemessenen Übergang für EU- und Nicht-EU-Unternehmen sowie für Behörden ermöglichen“.

Am Ende der Übergangsfrist im Januar 2026 wird ein verfeinertes CO2-Grenzausgleichssystem stehen:

- Der Preis der Zertifikate wird auf der Grundlage des durchschnittlichen wöchentlichen Auktionspreises für EU-Emissionszertifikate berechnet, ausgedrückt in Euro pro Tonne emittiertes CO2.

- Parallel zur schrittweisen Einführung des CO2-Grenzausgleichssystems wird im Zeitraum 2026-2034 die kostenlose Zuteilung im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems schrittweise abgeschafft.

Zusammenfassend

Um die Klimaziele zu erreichen, will die EU die Energiewende sowohl im Inland als auch im Ausland weiter vorantreiben. Unter diesen Gesichtspunkten kann das CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM) den dringend benötigten Wandel herbeiführen, denn die Kunden erhalten einen Anreiz, ihr Material von den Herstellern mit den geringsten CO2-Emissionen zu beziehen. Das europäische CO2-Grenzausgleichssystem ist ein globales Klimaschutzinstrument auf der Bemessungsgrundlage von Tonnen CO2 pro Tonne Produkt. Es kann wirksam Klimaschädigungen entgegenwirken, indem es Investitionen in nachhaltige Verfahren fördert, wie es der Handel mit Emissionszertifikaten (ETS) in der EU seit langem erfolgreich tut.

Das CO2-Grenzausgleichssystem wird als Lernprozess betrachtet, der alle Partner, Importeure, Exporteure und Behörden während der zweijährigen Übergangszeit zusammenbringen soll, um eine Einigung über die Anstrengungen zu erzielen, die wir alle gemeinsam jetzt unternehmen müssen.

Die vertiefte Beschäftigung mit den Details der eigenen Lieferkette, so schwierig diese Überprüfung auch sein mag, stellt eine Vorbereitung für weitere Instrumente dar, die in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts eingeführt werden, wie etwa der digitale Produktpass, d. h. der digitale Zwilling eines Produkts, der alle Kennzahlen über dessen Lebenszyklus umfasst, von der Rohstoffgewinnung bis zum End-of-Life-Management.

Die nächste Runde von Detailentscheidungen wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres veröffentlicht werden. Wir bei Aperam verfolgen diesen Wandel und lassen Sie gern wissen, wie wir gemeinsam die Resilienz und Nachhaltigkeit unserer jeweiligen Branchen verbessern können. Es ist jetzt unsere gemeinsame Aufgabe, unsere Tätigkeiten im Lichte der Klimaziele neu zu bewerten. Bleiben Sie informiert!

Das Grenzausgleichs- (CBAM-)Berichtsverfahren

- Der Hersteller aus einem Nicht-EU-Land stellt die Emissionsdaten für die Erklärung des Importeurs bereit.

- Der EU-Importeur meldet sich bei seiner jeweiligen nationalen Behörde an. Diese Behörde ermöglicht die Registrierung von „Autorisierten Anmeldern“ im CO2-Grenzausgleichssystem, überprüft die vorgelegten Erklärungen und verkauft CBAM-Zertifikate an Importeure.

- Der EU-Importeur muss seine importierten Emissionen (direkte und indirekte) bei der nationalen Behörde deklarieren und dann die entsprechenden CBAM-Zertifikate an die nationalen Behörden zurückgeben. Falls der Hersteller die erforderlichen Informationen für die Erklärung nicht zur Verfügung stellt, können Standarddaten verwendet werden.

- Eine externe dritte Prüfstelle erstellt einen Bericht, mit dem überprüft wird, ob die Emissionsabrechnung hinreichend zuverlässig ist.

Quellen:

- https://www.insee.fr/en/statistiques/6478761: One third of the European Union’s carbon footprint is due to its imports

- https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en#latest-developments

- https://carbonmarketwatch.org/2023/03/06/transforming-the-eus-industrial-pollution-policy-into-an-effective-climate-tool/

- https://www.siemens.com/global/en/company/topic-areas/product-carbon-footprint.html?gclid=CjwKCAjwjYKjBhB5EiwAiFdSfvNDo4FwBOatmrfi0YJ_PPIyV495TiWyumJAl_b3h_fsvmUoJZzxPxoCR80QAvD_BwE&acz=1

- https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/050923-chinas-compliance-emission-trading-system-to-accelerate-coverage-of-cbam-eligible-sectorshttps://www.oecd.org/sd-roundtable/papersandpublications/RTSD41%20background%20note_FINAL.pdf

0,46%

0,46%