Der digitale Produktpass: digitaler ESG-Zwilling eines hergestellten Produkts

Home Der digitale Produktpass: digitaler ESG-Zwilling eines hergestellten Produkts

Laut Eliot Whittington, Director of Policy am University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, wird ein gut konzipierter Digitaler Produktpass ein unschätzbares politisches und wirtschaftliches Instrument sein, denn er ermöglicht Unternehmen, nachhaltigere und kreislauffähige Werkstoffe und Produkte zu entwickeln und deren Herstellung über die gesamte Lieferkette hinweg zu überwachen. Er wird auch den Verbrauchern dabei helfen, auf der Grundlage von Nachhaltigkeitskriterien fundierte Entscheidungen zu treffen. „Dies könnte bei den Bemühungen um den Aufbau einer europäischen Kreislaufwirtschaft von entscheidender Bedeutung sein“, sagt er.

Angesichts der wachsenden Besorgnis über Erderwärmung und Ressourcenverknappung (Wasser, Rohstoffe, Energie usw.) entwickeln Regierungen, Finanzinstitute und Versicherungen sowie die Industrie Instrumente, um unsere Wirtschaft anders zu führen und die Versorgung mit nachwachsenden und anderen Rohstoffen genau zu steuern.

Zu diesem Zweck hat die Europäische Union ihr Paket zur Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Package, März 2022) und die Initiative für Ökodesign und nachhaltige Produkte (Ecodesign and Sustainable Product Initiative, ESPI) veröffentlicht, die einen Vorschlag für die Verwendung eines digitalen Produktpasses (Digital Product Passport, DPP) enthält. Dieses Instrument, das wie ein normativer Beschleuniger wirkt, könnte alle Vorgänge entlang der Lieferkette verbessern und letztlich die negativen Umweltauswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus – vom Rohstoffabbau über die Produktion bis zur Entsorgung – verringern.

Eine vorläufige Bewertung der Kommission kam zu dem Ergebnis, dass Produktkategorien wie Textilien, Möbel, Matratzen, Reifen, Reinigungsmittel, Farben und Schmierstoffe sowie Zwischenprodukte wie Eisen, Stahl und Aluminium starke Umweltauswirkungen haben und ein erhebliches Verbesserungspotenzial aufweisen, sich deshalb also für den ersten Arbeitsplan eignen könnten.

Die Informationen, die in den DPP aufgenommen werden sollen, werden bei der Ausarbeitung der produktspezifischen Vorschriften festgelegt. Nach dem Entwurf der Kommission kann er auch Informationen enthalten, die sich auf die Anforderungen der Initiative Ökodesign für nachhaltige Produkte (Ecodesign for Sustainable Products) beziehen, wie z. B.

- Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Wiederverwendbarkeit, Aufrüstbarkeit, Reparierbarkeit, Möglichkeit der Wartung und Aufarbeitung des vermarkteten Produkts,

- Gehalt an recyceltem Material, Möglichkeit der Wiederaufbereitung und des Recyclings, Möglichkeit der Rückgewinnung von Materialien,

- Vorhandensein von bedenklichen Stoffen,

- Energieverbrauch oder Energieeffizienz, Ressourcenverbrauch oder Ressourceneffizienz,

- Umweltauswirkungen, einschließlich Kohlenstoffausstoß und ökologischer Fußabdruck,

- voraussichtlicher Anfall von Abfallstoffen.

Die Einführung eines DPP würde eine Reihe von Vorteilen mit sich bringen:

- Zugang für Unternehmen und politische Entscheidungsträger zu verlässlichen und vergleichbaren Informationen über die Nachhaltigkeit von Produkten sowie Informationen zur Behandlung von Produkthaftungsfragen im weiteren Sinne. Eine Form von „Leistungsklassen“ kann in Betracht gezogen werden, z. B. von A bis G, um den Vergleich zwischen Produkten zu erleichtern, möglicherweise in Form einer Kennzeichnung;

- Erhöhte Transparenz, Rückverfolgbarkeit, Konsistenz und Compliance-Management für jeden Akteur in jedem Teil der Wertschöpfungskette,

- Unterstützung der Unternehmen bei der Überwachung und Berichterstattung in Bezug auf Nachhaltigkeitsindikatoren und -ansprüche durch ein digitales Tool,

- Ermöglichung von Ressourcenoptimierung und Energieeffizienzstrategien.

Was bedeutet das für die Industrie?

Die Umwälzung ist bereits darin spürbar, wie wir Geschäfte betreiben und unsere Abläufe gestalten.

So ist beispielsweise der Einkauf zu einem Schlüsselfaktor in der Lieferkette geworden, da der digitale Pass die DNA eines Produkts von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Entsorgung am Ende der Nutzungsdauer verfolgt. Die Anforderungen an den Einkauf wirken sich bereits auf die globale Lieferkette von Komponenten aus, so dass Betrieb und Management nachhaltiger werden müssen.

Da viele Informationen ausgetauscht werden, werden die Digitalisierung und die rechtskonforme Behandlung von Informationen zwingend sein, entweder aus Gründen des Datenschutzes (z. B. bei der Verbesserung der Ökodesign-Prozesse) oder zur strategischen Entscheidungsfindung. Das Datenmanagement wird von grundlegender Bedeutung sein.

Nichtregierungsorganisationen und individuelle Überwachungsmaßnahmen werden wahrscheinlich vermehrt auf Faktenchecks zurückgreifen. Darüber hinaus ist die Kommission befugt, ein Unternehmen aufzufordern, das Ökodesign eines Produkts zu verbessern, auch im Herstellungsprozess, indem sie z. B. die Messung des Energieverbrauchs eines Produkts vorschreibt.

So könnten die DPP-Vorschriften innovative Überlegungen zur Kreislaufwirtschaft und neue Praktiken vorantreiben. Dabei können sie auf Details eingehen und die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor bereits in der frühesten Phase des Produktdesigns stärken. Dies würde dem Markt eine gewisse Vorhersehbarkeit und Transparenz verleihen und die Zusammenarbeit sowie die wechselseitige Nutzung von F+E-Ressourcen fördern. Es könnte auch ein Wegbereiter für disruptive Geschäftsmodelle mit besserer Interaktion zwischen den Akteuren entlang der Lieferkette sein und jegliche Arte von Verschwendung vermeiden.

Der Zeitplan für die Entwicklung des digitalen Produktpasses ist noch nicht deutlich. Anfang 2022 wurde lediglich für Batterien eine feste Frist bis 2026 genannt. Tatsächlich ist aber stellt die Anwendung auf die Automobilindustrie die Beta-Version des DPP dar. Bei anderen, komplexeren Produkten könnte es noch länger dauern. Dennoch muss sich die gesamte Industrie technisch und digital vorbereiten. Die Umsetzung könnte sich aufgrund des globalen Kontextes beschleunigen.

Wir von Aperam werden die Entwicklungen rund um den Digitalen Produktpass verfolgen und uns ist sehr dran gelegen, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Bleiben Sie auf dem Laufenden.

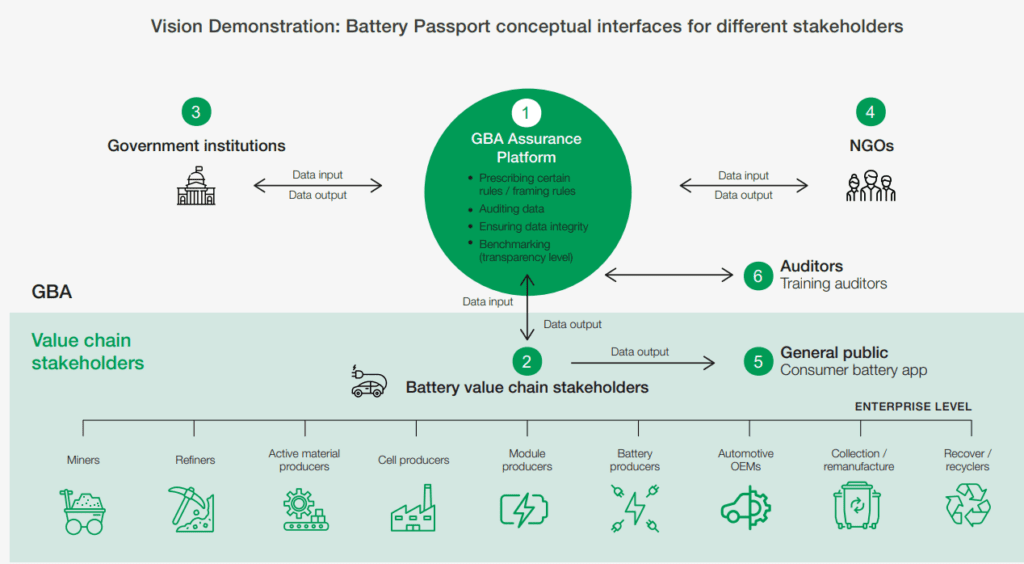

Fallstudie: Zusammenfassungen der Global Battery Alliance (GBA) zum Batteriepass

Das Ziel der GBA ist die Zusammenarbeit bei Schlüsselinitiativen, die eine nachhaltige und verantwortungsvolle Wertschöpfungskette sicherstellen sollen.

Ein Beispiel für diese Zusammenarbeit ist der GBA-Batteriepass, der digitale Zwilling einer physischen Batterie, der stark auf die Leistung im Bereich Environment, Social, Governance (ESG) ausgerichtet ist.

Das Batteriepass-Programm der GBA besteht aus

- einem globalen Berichtsrahmen, der Regeln für die Messung, Prüfung und Berichterstattung von ESG-Parametern in der gesamten Wertschöpfungskette von Batterien festlegt,

- einer digitalen ID für Batterien, die Daten und Ausführungen über die ESG-Leistung, die Herstellungsgeschichte und die Herkunft enthält sowie Hinweise zur Verlängerung der Batterielebensdauer sowie zum Recycling umfasst,

- die Harmonisierung digitaler Systeme zur Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, mit denen Daten in den Batteriepass einfließen,

- eine digitale Plattform, die Daten sammelt, austauscht, zusammenstellt und an alle autorisierten Lebenszyklus-Stakeholder weiterleitet, um eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeug- und stationäre Batterien zu fördern sowie

- ein Qualitätssiegel für Batterien (basierend auf den an die Plattform gemeldeten Daten), um den Verbrauchern einen verantwortungsvollen Kauf zu erleichtern.

Die GBA wird

- transparent über die Fortschritte bei der Erreichung der globalen Ziele entlang der Wertschöpfungskette von Batterien berichten, um Regierungen und der Zivilgesellschaft Informationen für die politische Entscheidungsfindung zu liefern und um Leistungsmaßstäbe zu entwickeln,

- für alle relevanten Interessengruppen Transparenz hinsichtlich der Praxis und der Auswirkungen von Batterien über die Wertschöpfungskette hinweg schaffen,

- einen Rahmen für das Benchmarking von Batterien anhand von Kriterien schaffen, indem die besten und die schlechtesten ihrer Klasse ermittelt und akzeptable Mindeststandards für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Batterie festgelegt werden,

- den Fortschritte auf dem Weg zu nachhaltigen, verantwortungsvollen und ressourceneffizienten Batterien validieren und verfolgen.

3,81%

3,81%